基本的な考え方

日清紡グループは、「行動指針」に「安全が全ての基本」を掲げ、事業活動の全てにおいて安全を最優先にしています。

また、日清紡ホールディングス(株)の「リスクマネジメント規定」の中で、災害などの緊急事態発生時の行動指針を以下のように明記しています。

緊急事態発生時の行動指針

- ①緊急事態が生じた時は、その対応を通常の事業活動に優先する。

- ②当社グループの顧客(間接的な顧客も含む)・役員・従業員・仕入先・近隣住民・その他関係者の安全と健康の確保を最優先とする。

- ③関係者の安全・利益に関する情報を積極的に開示する。

危機管理体制

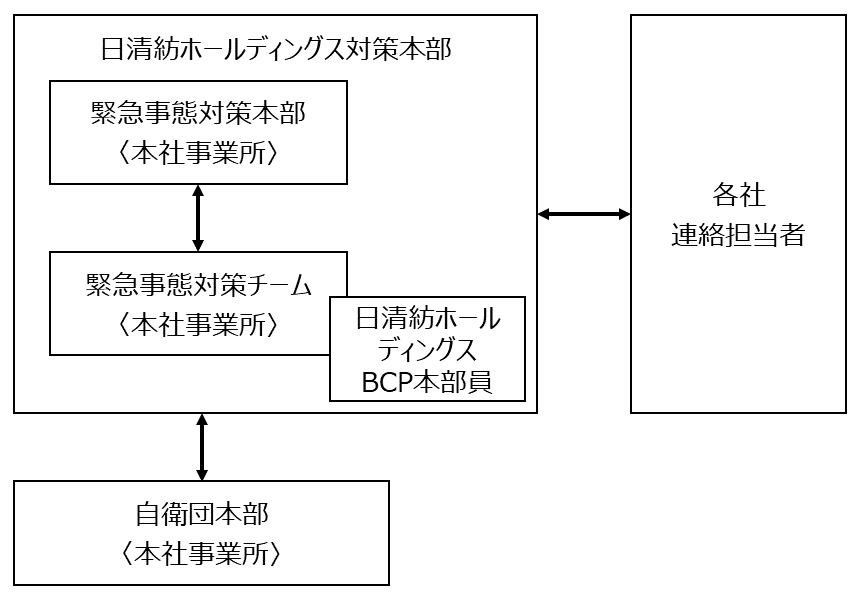

日清紡グループは、地震・火災など緊急事態発生時に速やかに対処するため、「リスクマネジメント規定」の中で緊急事態対応を定めています。緊急事態発生時の体制は、日清紡ホールディングス(株)に対策本部として、緊急事態対策本部と緊急事態対策チームが置かれます。緊急事態対策本部は社長を対策本部長とし、本部員は当社の執行役員から任命されます。緊急事態対策チームは、リスクマネジメント室担当執行役員をチーム長として、チーム員は本社在籍者の中から任命されます。緊急事態対策チームには情報収集班、安否確認班、コミュニケーション班と事務局が置かれます。

<緊急事態発生時の体制>

<対策本部の構成と役割>

| 日清紡ホールディングス 対策本部 |

緊急事態対策本部 | 日清紡グループ全体の経営判断・意思決定 |

| 緊急事態対策チーム | 日清紡グループの被害状況の情報集約 | |

| 日清紡ホールディングス BCP本部員 |

BCPを発動するための諸情報の収集 | |

| 自衛団本部<本社事業所> | 本社事業所の被災後の初動対応 | |

| 各社連絡担当者 | 日清紡グループ各社の被害状況の情報集約 | |

<緊急事態対策本部と緊急事態対策チームの構成と役割>

| 構成 | 主な役割 | |||

|---|---|---|---|---|

| 対策本部 | 対策本部長 | 日清紡ホールディングス社長 |

|

|

| 対策本部長補佐 | リスクマネジメント室担当執行役員 |

|

||

| 対策本部員 | 日清紡ホールディングス執行役員より任命 |

|

||

| 対策チーム | 対策チーム長 | リスクマネジメント室担当執行役員 |

|

|

| 対策チーム員 | 情報収集班 | 日清紡ホールディングス本社事業所在籍者より任命 |

|

|

| 安否確認班 |

|

|||

| コミュニケーション班 |

|

|||

| 事務局 |

|

|||

緊急事態対策本部は、国内の主要拠点のいずれかで震度6弱以上の地震が発生した場合などに原則として設置します。その他の場合の対策本部の設置については、対策本部長である社長が決定します。

日清紡グループの具体的な取り組み

災害BCPの取り組み

日清紡グループは、事業継続の観点から、大規模地震などの緊急事態発生に備え、従業員の安否確認と災害からの早期復旧に必要な情報連絡訓練を、毎年実施しています。迅速かつ確実に安否確認を実施するため「安否確認・緊急連絡システム」をグループ内で開発し導入しています。

また、日清紡ホールディングス(株)と当社グループの主要な事業所では、自衛消防団を組織し、防火設備などの定期点検や放水訓練などを実施しています。また、年に1度の防災査察を、60年以上にわたり継続し、災害発生直後の対応力強化と初動体制の整備を図っています。

2024年度は、安否確認・緊急連絡システムに、従業員へのメール一斉送信や安否情報の集計一覧表示などの機能を追加しました。大規模災害発生に備えて、会社単位でも入力・応答の訓練を行うなど、従業員の安否確認の迅速化に向けて更なるレベルアップを図っています。

また、2024年度の当社緊急事態対策本部訓練において、巨大地震発生時における『通信インフラや電力が正常な状態』と『通信インフラや電力が制限されている状態』を想定した2パターンのBCM訓練を実施しました。その他、停電発生時に使用する発電機・ポータブル電源の操作実習を対策チーム員に対して行いました。緊急時に必要な設備については、今後も継続して整備していく計画です。

調達サプライチェーンにおけるBCPの取り組み

調達サプライチェーンにおけるBCPについて、サプライヤーさまへのアンケート項目として状況をお問い合わせしています。2024年度の結果ではBCPの取り組みが不足していると捉えられているサプライヤーさまが多く見られました。アンケート結果のフィードバックと支援を継続的に実施し、日清紡グループのサプライチェーンBCP向上を目指します。

グループ会社における活動事例

有事のサプライチェーンにおけるBCP活動の取り組み

日本無線(株)では、天災、疫病、火災、暴動、テロ、戦争、内乱など有事の際に迅速な情報収集や代替検討を行うべく、サプライチェーンデータの最新性を維持し、製品の安定供給を果たすとともに、顧客からの信頼獲得を目指しています。

有事の初動調査では、該当サプライヤーを正確に素早く特定する必要があり、工場の所在地といったデータの最新性維持は重要課題となります。

同社では、情報源となるサプライヤーと連携を深めることでこれらを可能としていますが、この関係性を維持することや、BCPの重要性を共有することを日々の業務に落とし込み、有事における適切な対応に努めています。

首都圏直下型地震を想定した総合避難訓練の実施

ジェイ・アール・シー特機(株) 本社では、2024年9月に、当日出社した201名の社員による総合避難訓練を実施しました。

同社で作成した訓練シナリオに基づき、自衛消防隊各班の誘導のもと、安全に配慮しながら不慮の災害などに対し、取るべき安全行動を確認しました。また、本社建物2階から火災が発生したと想定し、自衛消防隊消火班による屋内消火栓を用いて消火訓練も行い、終始緊張感のある訓練となりました。

最後に自衛消防隊長より備蓄品の準備や家族との連絡手段の確認などの注意喚起があり、いつ起こるか分からない災害などに対する意識高揚が図られました。今後も継続して訓練を実施し、緊急事態への対応力の強化を図っていきます。

巨大地震等災害発生時のBCP対応

(株)国際電気の調達部門では、災害発生時の事業継続計画(BCP)に備え、定期的にお取引先さまの製造拠点情報(2次取引先以降含む)を調査・更新し、データベースの情報鮮度を維持する取り組みを推進しています。これにより、有事の際に迅速な対応が可能となる仕組みを整えています。

2024年に日本国内および台湾地域において発生した震度5弱以上の地震12件では、このデータベースを活用し、被災地域に該当するお取引先さまへの状況確認および経営幹部との情報共有を実施しました。

また2024年1月の能登半島地震によりお取引先さまへの影響が確認された際には、社内の関連部門と連携して迅速に対応策を講じることで、お客さまへの安定的な製品供給を確保しました。

巨大地震発生時のBCP対応

(株)HYSエンジニアリングサービスの調達部門では、BCP対応として定期的に取引先登録情報の更新を実施しています。

最大震度5弱以上の地震や大規模な火災、水害、豪雪などの災害発生時は、該当する災害発生地域のお取引先さまに対して被災状況などを速やかに電話やメールなど確認し、その結果を経営幹部と共有しています。事業への影響がある場合は、社内関連部門と対策の協議を行い、事業影響の最小化を図ります。

また同社品質保証部門では、最大震度5弱以上の地震などの発生時、発生地域において、社会インフラを支える自治体を中心に、速やかに電話やメールなどにより製品の稼働状況や被災状況などを確認し、その結果を経営幹部および(株)国際電気に報告・共有することとしています。さらには、被害状況に応じて現地に急行し、詳細状況を把握することで、国際電気グループ一丸となって被害拡大抑止と早期復旧に努めています。

緊急事態対応訓練の実施

(株)五洋電子 鶴沼台工場では、年1回の自衛消防隊初期消火訓練も兼ねた総合避難訓練と、安否確認システムを活用した情報連絡訓練を年3回(長期休暇前)実施しています。2024年の情報連絡訓練は、回答率100%となりました。また、天災・事故・火災発生などにより、近隣地域へ環境汚染物質が流出したことを想定し、環境影響を最小限に留める緊急事態発生対応訓練を、年2回実施しています。

これらの緊急事態発生対応訓練は、いざという時に従業員が適切に行動確認するだけでなく、緊急事態に使用する各種設備が正常に機能するか、また備品に不備・不足がないかの確認も兼ねています。今後も、継続的に訓練を実施することで、防災・安全意識を高め、緊急事態に対する備えを着実に強化していきます。

大規模地震発生時の対応教育

(株)五洋電子の調達ではBCP対応教育として、最大震度5弱以上の地震などが発生した場合を想定した大規模災害対策マニュアルおよび取引先危機管理対応基準の社内規定類について、調達に関わる部分を輪読する部内教育を年2回程度実施しています。また直近における災害対応事例を紹介しながら、わかりやすく部内従業員に説明することにより、理解の深化を図っています。

同社は、速やかに該当被災地域の取引先有無や被災状況を経営幹部に報告できる体制を構築していますが、震災影響度が多岐にわたる場合は調査に時間を要することもあります。担当者の意見を聞きながら的確に指示を出すことに努め、従業員には、取引先の心情にも配慮した適時電話やメールを継続し、正確な情報を入手するよう指導しています。

また、同社が被災した場合を想定し、衛星電話を用いた工場間の通話訓練を年1回実施し、同社被災状況の早期把握に向けて備えています。

職場・地域の安全への取り組み

ブラジルのKOKUSAI DENKI Electric Linear S/Aでは、消防職員の指導もと毎月1回、従業員を対象とした以下の緊急時対応・応急手当訓練を実施しています。

- ①火災予防と消火器の使用訓練

- ②緊急時の避難手順の確認

- ③応急手当と救助訓練

また、従業員の5歳から10歳までの子どもたちを対象に、ジュニア救急隊を立ち上げました。ジュニア救急隊は、家庭や学校での火災、事故、自然災害への対応方法を学びます。緊急時、消防隊員が到着するまでの基本的な応急手当方法や、危機的状況において自身を守るスキルなどについて幼いころから学ぶことで、安全意識を育てる活動を行っています。

BCP(事業継続計画)の定期的な見直しと訓練実施

日清紡メカトロニクス(株)では、主として大規模地震の発生により、事業継続に重大な影響が生じた場合に、人命尊重を最優先し、事業活動への影響を最小限に留めることを目的に、BCPを作成しています。

BCPは、最新の被害予測情報を基に各拠点想定被害の再確認と対応策の策定、使用原材料や調達先などをアップデートしています。また、防災資材・備蓄品などを見直しています。

BCP訓練として、2024年10月と11月に、災害発生時を想定した本部の設置、非常電源の確保、トランシーバを活用した事業所内被害状況の集約、サプライヤー状況の把握、他拠点とのWeb接続などを実施しました。

定期的に規定類の見直しや訓練を実施することで、来るべき非常事態に対応できるよう備えています。