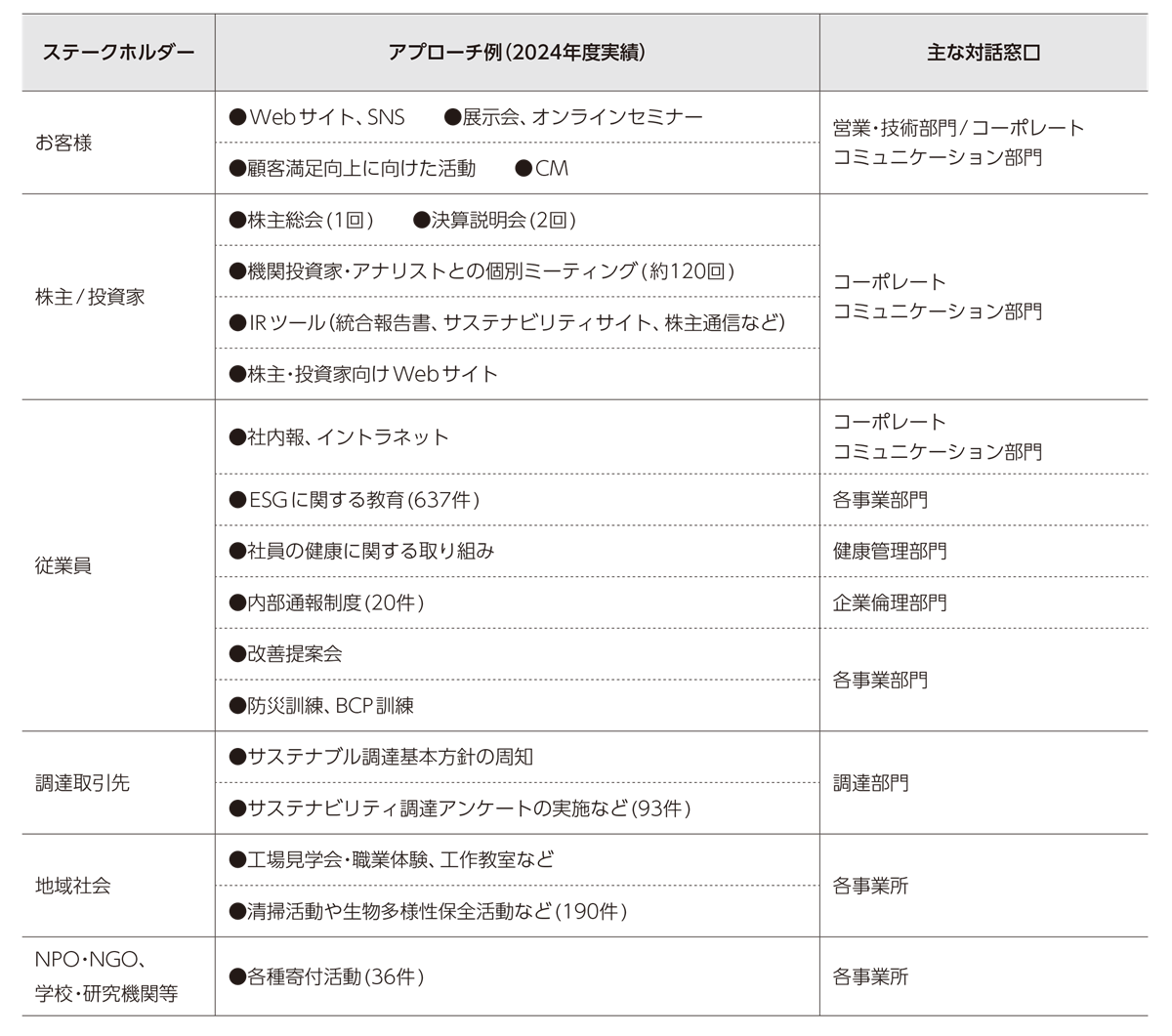

日清紡グループは、VALUEで定めるお客さま、株主、社員をはじめ当社グループを取り巻くステークホルダーの声に耳を傾け理解と信頼を得てこそ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が可能になると考えます。さまざまな機会を捉えて、ステークホルダーとのコミュニケーションを深め、課題の解決に努めています。

ステークホルダーとのコミュニケーションに関する基本方針を「日清紡コーポレートガバナンス・ポリシー」Ⅲ-1-(1)に定めています。

ステークホルダーエンゲージメントの取り組み

第三者意見

ステークホルダーの期待とニーズに応え続けるために、社外有識者の方から、日清紡グループのサステナビリティの取り組みに対する評価や、当社グループへの期待・要請などについて、ご意見をいただきました。

下田屋 毅 サステイナビジョン代表取締役

日清紡グループのサステナビリティの取り組みに関して、日清紡グループサステナビリティサイトおよび関連報告書の記載事項をもとに、第三者としての意見を申し上げます。

日清紡グループは、2024年度においても「サステナビリティ経営」のさらなる浸透と実践に力を入れ、グループ理念に基づいた統一的な方向性の下で、全社的な取り組みを進められました。特に、グローバルサーベイの参加企業数や参加者数が増加し、企業理念や行動指針の実践についての肯定率が改善するなど、社員とのエンゲージメント強化が着実に進められています。

環境面では、温室効果ガス排出量の削減において顕著な成果が見られます。Scope1+2の排出量は2014年度比で55%削減され、2024年度目標を大きく上回る進捗を示しました。Scope3についても、前年から32%の削減を達成するなど、バリューチェーン全体での脱炭素化が進んでいます。また、水資源保全でも売上当たりの水使用量を2014年度比で78%削減し、CDP評価も「B-」から「B」へと向上しました。これらの成果は高く評価されます。

さらに、省資源の取り組み、生物多様性保全活動の強化、化学物質管理においても、各拠点やグループ会社が自律的な改善を進めており、定量的な目標を着実に超過達成している点が印象的です。

社会面では、人権方針に基づいたデューデリジェンスの推進が続いており、教育や社内通報制度の整備など、具体的な施策が進展しています。また、社員の健康経営、労働災害防止、品質向上、知的財産の強化など、企業価値向上に向けた多方面の取り組みが展開されています。

一方で、改善の余地が残る点も見受けられます。再生可能エネルギー由来電力の使用割合は2023年度の21%から2024年度は16%に減少し、同様に該当電力の購入量も減少傾向にあります。また、「持続可能な社会に貢献する製品」や「LCA(ライフサイクルアセスメント)の推進」など、売上に占める割合目標に届かないケースも報告されており、サステナブルプロダクトの市場展開という視点での強化が望まれます。

さらに、年次有給休暇取得率の前年比低下や、調達サプライチェーンにおけるBCP体制の不十分さなど、人的資本やサプライチェーン管理においては、今後の持続可能性のリスク要因として注視が必要と考えられます。

総じて、日清紡グループは2024年度においても、環境・社会・ガバナンスの各領域においてバランスの取れたサステナビリティ経営を推進しており、特に環境負荷低減への取り組みや社員エンゲージメントに関しては大きな進展が見られました。今後は、目標未達項目の要因分析と対策の明確化、そしてサプライチェーン全体へのサステナビリティ波及を含む、より一層の実効性ある取り組みの展開を期待いたします。

サステイナビジョン 代表取締役 下田屋 毅

1991 年大手重工メーカー入社、工場管理部にて人事・総務・採用・教育・給与・労使交渉・労働安全衛生等を担当。環境ビジネス (新エネルギー・R.P.F. 製造)新規事業会社立上げ後、2007

年渡英。英国イースト・アングリア大学環境科学修士、英国ランカスター大学 MBA 修了。

2010 年日本と欧州とのサステナビリティの懸け橋となるべく Sustainavision Ltd. を英国に設立。

ロンドンをベースに日本企業に対してサステナビリティに関するコンサルティング、研修/セミナー、関連リサーチを実施。

一般社団法人 日本サステイナブル・レストラン協会 代表理事

一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン創始者