基本的な考え方

日清紡グループの「行動指針」は、すべての社員が遵守すべき具体的な行動の指針です。その行動指針の第1項目に「人権の尊重」を掲げています。さらに企業として人権を守る責任の重さを真摯に受け止め、グループの経営姿勢として人権尊重に対する想いを言葉で対外的に表明した「日清紡グループ人権方針」を定めています。

当社グループでは人権を「人びとがそれぞれの多様な選択において豊かな人生を歩むことができる権利」と考えています。企業には、この権利を守るため、人びとがそれぞれの思う幸せを目指して選択する機会を保障する責務があります。当社グループは、人びとの安全で安心な生活環境を守る製品・技術・サービスを提供することで、今を生きる自分も含めた人びと、そして特にこれからを生きる子どもたちがそれぞれ幸せで豊かな人生を送ることができる「ウェルビーイング」な社会の実現を目指しています。

推進体制

日清紡ホールディングス(株)は、2025年4月に、スピード感をもって変革をリードし統括する体制の構築を目的として、各機能別組織に担当執行役員を置く組織再編を行いました。経営戦略室担当執行役員を責任者とする体制のもと、人権啓発グループ主導で、人権が尊重された社会の実現を目指した活動を行っています。

当社グループの最高責任者である当社社長は、毎年経営戦略会議※ においてマネジメントレビューを実施し、経営戦略室担当執行役員による当社グループの取り組みと進捗などの状況報告を受けて、経営上必要な実施事項を指示しています。特記事項などについては適時取締役会に報告されています。

※ 経営戦略会議:取締役および監査役・執行役員により構成される業務執行会議

当社のサステナビリティを推進する組織体制の概要については、「サステナビリティ推進体制」をご覧ください。

日清紡グループの具体的な取り組み

第5期サステナビリティ推進計画(達成年度2024年度)

2024年度を達成年度とする「第5期サステナビリティ推進計画」では、人権の尊重を重点活動項目とし、「人権啓発活動の推進」、「ビジネスと人権に関する取り組みの推進」を達成するために、以下2項目を目標・KPI※ に定めて活動しました。

※ KPI:Key Performance Indicator 業績管理指標・業績評価指標

- ①グループ人権研修の実施率 100%(国内)、人権啓発活動の実施(海外)

- ②人権方針の策定、人権リスクの高い分野への人権デューデリジェンスの導入・促進

「第5期サステナビリティ推進計画」に従い、2023年8月に人権方針を策定しました。また人権デューデリジェンス活動の土台づくりとして国内外81社を対象にアンケートを実施し、グループ内の人権に関連した制度整備の状況などを把握しました。また「グループ人権研修(年度別テーマ)としての実施率100%」について、人権方針の周知と理解深耕を目的に、2023年度は、人権方針策定の背景や想い、グループのめざすところについて社長自らがメッセージを伝える動画教材を作成し全社に配信しました。2024年度には「ビジネスと人権」についての理解深耕を目的とする解説動画教材を作成し、全社に展開しました。人権デューデリジェンスに関するその他取り組みとして、国内外グループ会社における人権関連制度や救済制度の整備強化に取り組みました。また、サステナブル調達基本方針を人権方針に則った内容で改定を行い、サステナブル調達ガイドラインと併せて周知運用しています。

第6期サステナビリティ推進計画(達成年度2027年度)

2027年度を達成年度とする「第6期サステナビリティ推進計画」では、人権の尊重を重点活動項目とすることを継続し、「人権啓発活動の推進」と「ビジネスと人権に関する取り組みの推進」を達成するために、以下2項目を目標に掲げ、人権デューデリジェンス活動を中心に取り組みを進めます。

- ①グループ人権研修の実施率 100%(国内)、人権啓発活動の実施(海外)

- ②継続的な人権デューデリジェンス活動(人権リスクの抽出と適切な対応)

2025年度からは本格的な人権リスク評価実施のための準備・企画を進める一方で、引き続きグループ人権研修の実施や様々な人権課題に対する理解を深めるための研修、ハラスメント防止に資する研修などの啓発活動にも注力します。

サステナビリティ推進計画の概要については「サステナビリティ推進計画とKPI」をご覧ください。

人権デューデリジェンスの実施

日清紡グループは、国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」で求められている「人権を尊重する企業の責任」を果たすため、2023年に人権方針を策定し、人権デューデリジェンスの取り組みを進めています。

当社グループは、人権デューデリジェンスの活動に注力することを通じて、社員一人ひとりが「人権が尊重された社会を実現するための企業の責任を果たす」という意志(Will)を高め、人権尊重社会の実現に貢献する会社を目指しています。

人権関連法規への対応

日清紡グループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」の考え方を基本として、国内外グループ各社やサプライヤーが事業を行う国や地域において、英国奴隷法をはじめとする各国人権関連法規へ適切に対応します。具体的には、国内外グループ各社やサプライヤーが事業を行う国や地域における法規の社内周知・理解を促進し、適切な人権デューデリジェンスの取り組みを推進します。

人権啓発標語

日清紡グループでは、毎年12月の人権週間にちなみ、国内外の全グループ会社の社員とその家族を対象に人権啓発標語を募集し、優秀作品を表彰しています。当社グループの特色として、海外グループ会社にも募集範囲を広げ、さまざまな言語で綴られた人権メッセージが届きます。

2024年度に実施した人権啓発標語には、国内外グループ社員から3,789点、家族から205点、合計3,994点の応募がありました。そのうち海外グループ会社からの応募は1,139点でした。主管である日清紡ホールディングス(株) サステナビリティ推進室において厳正な審査の結果、最優秀賞・優秀賞・佳作・グローバル特別賞、計14点を表彰しました。

ハラスメントの防止

日清紡グループでは、ハラスメント防止のために国内グループ会社に「ハラスメント相談窓口」を設置し、複数の窓口担当者をおいて社員の相談にあたる体制を整えています。各事業所で相談対応に適した要件を持つ人材を相談窓口担当者として任命し、新任時には「ハラスメント相談窓口新任担当者研修」を受講して相談対応のスキルを習得します。相談対応をより効果的に行うため、フォローアップとしてロールプレイを主体とした研修も実施しています。当社グループ全社の担当者に受講してもらうことで、窓口担当者の相談スキルレベルの統一化を図っています。

当社グループでは、適切な感情コントロールによるパワーハラスメントの防止と良好な職場内コミュニケーションの促進を目的に、2017年から国内全グループ会社の従業員を対象にアンガーマネジメント研修を実施しています。研修は、自分の怒りを上手にコントロールするアンガーマネジメントの基本を習得する「基礎研修」と、部下の成長を促す上手な叱り方を学ぶ管理職層向けの「叱り方研修」の2段階構成で展開しています。

2024年からは、「叱り方研修」にメールの書き方や部下への伝達表現に関するワークを追加しました。管理職が自分で無意識に出しているメール文面や指示の表現について見直し、部下のやる気を削がずに適切に伝えるにはどうすればよいかを考える内容としています。

グループ会社における活動事例

顧問弁護士によるハラスメント研修

ジェイ・アール・シー特機(株)では、定期的なコンプライアンス研修の一環として、毎年年末にかけて顧問弁護士による「ハラスメントについて」と題した動画研修を全社員に実施しています。内容は、パワーハラスメントの定義と6類型の説明や、その年の注目すべきハラスメント事例や裁判事例によるケーススタディなど、ハラスメントの基本を中心とした構成となっており、最後にパワーハラスメントをなくすためにはどうしたらよいかというテーマで研修を締め括っています。

受講後に実施した小テストとアンケートにより、研修の理解度、満足度ともに一定の効果が確認されました。今後もさまざまなハラスメントに注視し、繰り返し教育することによるハラスメントの撲滅と、より健全な職場文化の構築を図っていきます。

経営層からの人権尊重メッセージを発信

JRCシステムサービス(株)では、事業活動において「人権の尊重」は企業や事業が存続していく前提条件であると認識しています。安全で安心な生活環境を守る製品やサービスの提供を通じて、人びとの生活の基盤を支え、人権デューデリジェンスに取り組み、人権の尊重・保護・促進を意識した事業活動を続けています。同社のホームページにおける社長挨拶や経営方針に加え、12月10日の世界人権デーに合わせて「人権尊重」関する社長メッセージを社内外に発信しています。

また同社は、常に健康で生産的な職場環境を確保し、全ての社員が尊重されることを重視しています。社員全員でパワーハラスメントの防止意識を持ち、全ての社員が安心して働ける環境を確保するように、社長・役員メッセージを社員に発信しています。

今後も、経営層からの積極的な人権尊重のメッセージを発信していきます。

独自研修で人権への理解を促進

日清紡マイクロデバイス(株)では、日清紡グループ全体の人権尊重に関する施策実施に加え、日清紡マイクロデバイスグループ独自の研修・施策を通じて、さらに理解・促進を図る活動に取り組みました。

理解促進活動として、日清紡グループ人権研修の実施に加え、新入社員を対象とした人権デューデリジェンス研修や、新任管理職社員を対象としたハラスメント研修を行いました。さらに、独自の研修として、全社員が「ビジネスと人権」の理解を深めることを目指し、ラーニングマネジメントシステムを活用した研修も行いました。

同社は、周知活動として人権標語の結果発表や表彰に関する動画を作成し社内イントラネットで公開したほか、人権方針の再周知の実施などにも取り組みました。今後も会社全体で人権への理解促進への取り組みを進めていきます。

差別禁止と人権尊重の取り組み

アメリカのNisshinbo Automotive Manufacturing Inc. では、全従業員を対象に、ダイバーシティ&インクルージョン、差別とハラスメントに関する研修を毎年実施しています。 また、差別禁止方針と採用応募ガイドラインを定期的に更新し、人権の尊重を奨励しています。

職場の監督者、部下、同僚の間で関心のある事項や懸念事項について、従業員が直属の上司やマネージャー、人事担当者に相談できる環境を整えました。この方針に基づき、従業員は同僚の人権と尊厳を尊重することが求められます。従業員が、お互いを尊重し、人権を保護するよう努めています。

また新入社員研修において人権研修を実施し、日清紡ブレーキ(株)の社長から人権に対する当社の取り組みを説明するビデオを上映しています。

海外事業所におけるハラスメント防止教育

インドのNisshinbo Mechatronics India Private Limitedでは、職場における女性へのセクシャルハラスメントについて外部講師による教育を行いました。セクシャルハラスメントとは何か、セクシャルハラスメントについての苦情や問い合わせのプロセスなどについて、一度だけの教育ではなく、定期的に教育を行っています。継続的な教育を行うことで従業員の意識向上、安全安心な職場環境の形成に取り組んでいます。2024年度は3回に分け、約100名の従業員に対して教育を行いました。

インドネシアのPT. Standard Indonesia Industryでは、新社員受入研修時に、一般的な受入教育の他に、各種ハラスメント防止の教育を実施しています。労働規定と行動規範の研修においても、ハラスメントについての項目を掲げ、労働規定と行動規範のハンドブックを配布し、教育しています。

管理職向けハラスメント研修の実施

日清紡ケミカル(株) では、厚生労働省が12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めていることを受け、2024年1月に経営層・管理職を対象にハラスメント研修を実施し、徳島事業所では計43名が参加しました。

今回の研修では、アンガーマネジメントの再確認のほかに、上司として気を付けたい言葉遣い・表現について学びました。「仕事上で怒った(怒られた)・叱った(叱られた)際に発した(言われた)セリフ、メールの文章」を持ち寄り、二人一組になってお互いに、言われてどう感じたか、どのように言い換えればよいのかを話し合いました。

今後も定期的に管理職を対象とした研修を実施し、ハラスメント撲滅に向けて取り組んでいきます。

「SA8000認証」の定期監査

インドネシアのPT. Naigai Shirts Indonesiaでは、2024年5月にBV(BUREAU VERITAS CERTIFICATION)によるSA8000※ 定期監査を実施し、人権に関する方針が実行されていることが確認されました。

同社では、2023年1月にSA8000認証を取得しています。人権や労働問題の高まりを受け、欧米の企業ではSA8000の認証取得が取引条件の一つであるところもあり、重要度が増しています。

定期監査の内容は、従業員へのインタビューから、トイレ1ヶ所当りの従業員数や勤務表(時間)など多岐にわたります。認証期間は3年で、最終年には再認証を受けるための監査が実施されます。

※ SA8000(Social Accountability 8000):米国のNGOであるSAI(Social Accountability International)が公表している、国際人権宣言、ILO条約、その他の国際的な人権・労働に関する国家法規に基づいた、すべての従業員の権利の行使及び従業員の保護のための国際規格

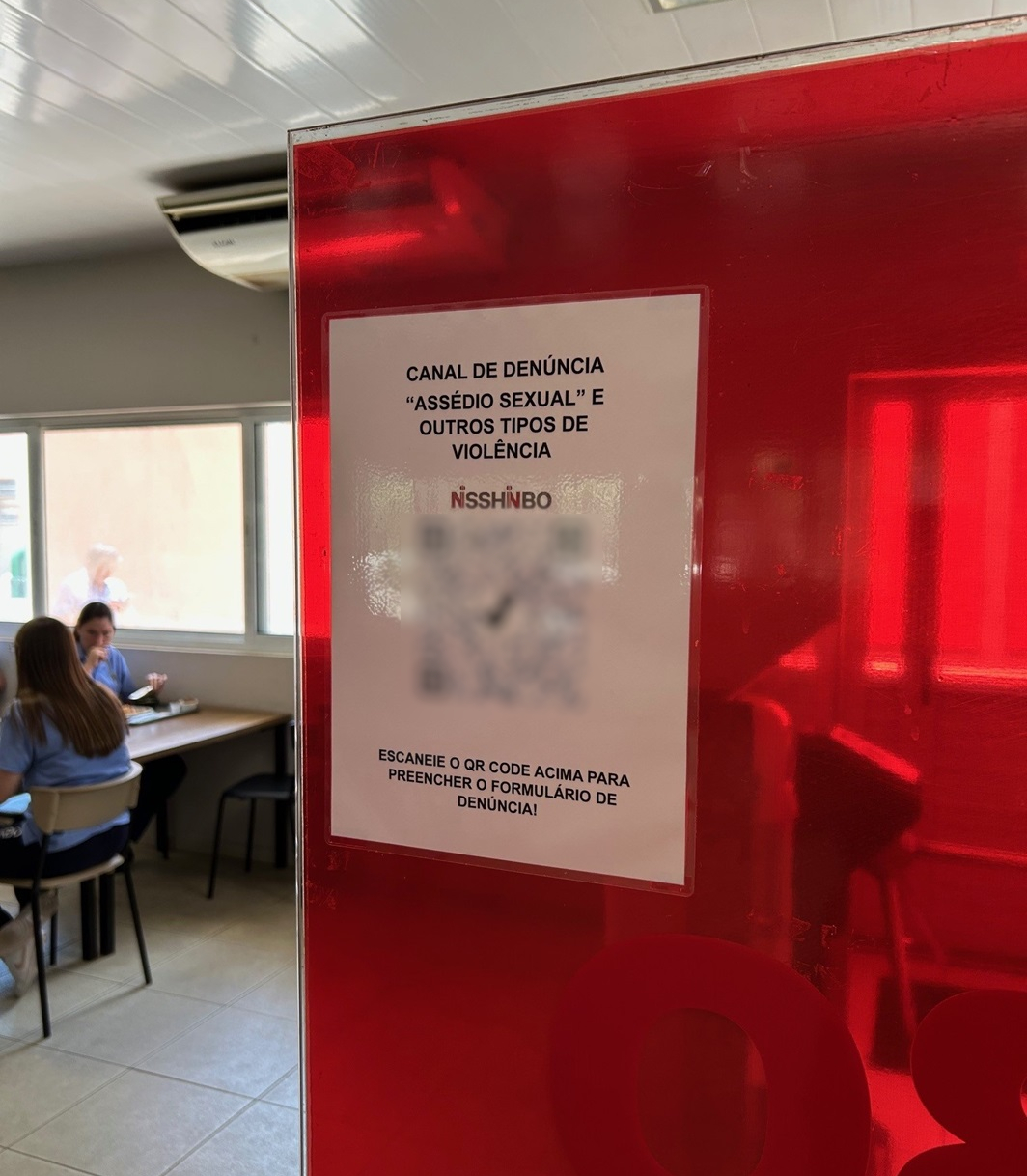

QRコードを活用した通報制度の導入

ブラジルのNisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA.では、通報用QRコードを工場内各所(トイレ、休憩室、食堂他)に掲示し、通報すべき事態(ハラスメント、コンプライアンス、喧嘩、盗難、事故など)が発生した場合、従業員が自身の携帯電話から容易に通報できるシステムを構築しています。2024年度は5件の相談がありました。

このQRコードを活用した通報制度の特徴として、①通報者が感じていた通報へのハードルを下げたこと、②設置場所を工夫して周囲を気にせず読み取ることができる場所へ掲示したことが挙げられます。

同社総務課の担当管理者に通報が入り次第、速やかに対応しています。担当管理者にはハラスメント教育やコンプライアンス教育を実施し、厳選かつ限定されたメンバーを選定しています。また弁護士への連絡を容易にできる体制も整備されています。

社内トラブルの予防・早期発見につなげられるようになり、従業員が快適で安全・安心に労働できる環境を整える制度として活用されています。