基本的な考え方

日清紡グループは、行動指針に「安全が全ての基本」を掲げ、事業活動の全てにおいて安全を最優先にし、クオリティの高い製品を送り出すことを明記しています。

推進体制

日清紡ホールディングス(株)は、2025年4月に、スピード感をもって変革をリードし統括する体制の構築を目的として、各機能別組織に担当執行役員を置く組織再編を行いました。リスクマネジメント室担当執行役員をグループ統括者とする体制のもと、労働災害の防止をグループ全体で推進するためのグループ安全衛生連絡会議を設置し、日清紡ホールディングス(株)の安全衛生管理グループが事務局となり活動を行っています。

日清紡グループのグループ統括者は、経営戦略会議※ において当社グループの目標達成状況、労働災害発生状況などについて報告し、目標とその進捗状況を監督しています。当社グループの最高責任者である当社社長はマネジメントレビューを実施し、翌年度の目標や重点方針など経営上必要な実施事項を指示しています。特記事項などについては適時取締役会に報告されています。

※ 経営戦略会議:取締役および監査役・執行役員により構成される業務執行会議

当社のサステナビリティを推進する組織体制の概要については、「サステナビリティ推進体制」をご覧ください。

日清紡グループの具体的な取り組み

第5期サステナビリティ推進計画(達成年度2024年度)

2024年度を達成年度とする「第5期サステナビリティ推進計画」では、労働安全衛生活動の推進を重点活動項目とし、「労働災害の防止」を達成するために、以下を目標・KPI※ に定めて活動しました。

※ KPI:Key Performance Indicator 業績管理指標・業績評価指標

重大災害発生件数 0件

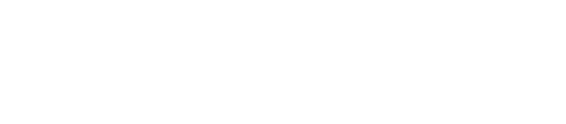

2024年度は「安全衛生活動の強化」を重点方針としました。主な具体的取り組み事項は以下のとおりです。

-

- ①重大災害防止

- 新規機械設備・化学物質導入時、既存設備の大幅な改造時、および大幅な作業方法変更時はリスクアセスメントによる労働災害リスク低減を図る。

-

- ②化学物質の管理強化

- 事業場ごとに有害な化学物質に対する効果的なばく露防止設備の運用や適切な個人用保護具使用を確実に実施する。

-

- ③行動災害の予防対策の推進

- 作業方法の見直しや健康増進啓発活動の推進等により転倒や腰痛など作業行動に起因する労働災害を低減させる。

各取り組みを進めた結果、「第5期サステナビリティ推進計画」の3カ年における重大災害発生件数は、0件となりました。

第6期サステナビリティ推進計画(達成年度2027年度)

2027年度を達成年度とする「第6期サステナビリティ推進計画」では、労働安全衛生活動の推進を重点活動項目とすることを継続し、「労働災害防止」の推進に取り組んでいます。以下を目標に掲げ、PDCAを回しながら達成に向け活動を進めています。

重大災害発生件数 0件

2025年度は「安全衛生管理レベルの向上」を重点方針として重大災害の防止、従業員への教育訓練や安全衛生に対する意識向上に取り組んでいます。

サステナビリティ推進計画の概要については「サステナビリティ推進計画とKPI」をご覧ください。

労働災害の発生状況

2024年度に重大災害(死亡または障害等級第1級から第7級に該当する災害)の発生はありませんでした。

労働災害の発生頻度を表す休業度数率※ は、国内グループ全体で2023年度と同レベルの0.44になり、国内製造業と比較して良好な水準を保っています。

労働災害が発生した際には、安全衛生担当者や発生部署の管理監督者が被災者を含む関係作業者にヒヤリングを行い、真因を追及し、再発防止策を講じています。また、発生した労働災害の内容や対策を報告書にまとめ、類似災害防止に資するため日清紡グループ各社に展開しています。

※ 休業度数率:100万延べ労働時間あたりの労働災害による死傷者数で休業災害発生の頻度を表す指標

休業度数率推移

安全衛生活動・5S活動

日清紡グループの各事業所では雇入れ時や作業内容変更時の教育に加え安全衛生業務従事者の能力向上教育の実施、危険予知トレーニング、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動、危険体感教育などの小集団活動を通して従業員一人ひとりの安全意識向上に努めています。また、年間計画を策定し、計画的に設備、作業、化学物質に対するリスクアセスメントを行い、優先順位を決めて予防安全対策を実施しています。

安全衛生教育・訓練

2024年度の日清紡グループの重点方針である「安全衛生活動の強化」に従い、グループ会社統合による安全衛生管理業務の統合・協働について、事業所間の効率的な安全衛生管理業務、安全衛生活動について学びの機会を設け、各事業拠点の安全衛生担当者約50名が参加しました。

この勉強会の会場となった日清紡マイクロデバイス(株)は、事業会社統合の後、拠点ごとにある「文化の違いや取り組み内容の違い」を理解するところから始め、全事業所の安全担当者と毎月定例会議を行うことで情報共有を行い、安全衛生活動の強化を図りました。これらの活動や課題などについて参加者と意見交換しました。

安全衛生監査

日清紡グループでは日清紡ホールディングス(株) 安全衛生管理グループ、労働組合、事業会社代表の安全衛生管理責任者、他事業所の安全衛生管理者などで監査チームを編成し、各事業での安全衛生管理状況を定期的に監査しています。2024年度は製造拠点を中心に国内45事業拠点、海外5事業拠点の安全衛生監査を実施しました。

これらの監査結果は、年度末に総括監査報告としてまとめ、災害リスクの分析結果や優良な活動事例をグループ内に展開し、翌年度の労働安全衛生活動に活かしています。

化学物質管理に関する取り組み

2023年から労働安全衛生法関係政省令の改正により、化学物質に関して「自律的な管理」が求められるようになりました。これに基づいて国内グループ会社の有識者と協力して策定した「事業場における化学物質管理に関するガイドライン」への対応状況を安全衛生監査で確認するとともに、国内グループ会社の担当部署と検討部会を開催して、各事業所での課題や問題を解消することで化学物質管理レベルの向上を図りました。

海外事業所の活動

海外グループ会社でも「安全が全ての基本」との行動指針に基づき、管轄する中核会社と連携をとりながら各事業所で実施している危険予知トレーニングや危険体感教育などの活動を通して、従業員一人ひとりの安全意識の向上に努めています。また、グループ内の事業所で発生した労働災害の再発防止の取り組みを展開し、類似災害の防止に努めているほか、取り扱う化学物質についても、その危険性の周知と個人用保護具使用の徹底を継続し、健康障害の防止に努めています。

グループ会社における活動事例

交通安全活動の推進

日本無線(株) 長野事業所と長野日本無線(株)は、長野県警察より「令和6年度交通安全活動推進モデル事業所」に指定され、所轄の長野南署、地元の交通安全協会とともに1年間(4~12月)事業所周辺での交通安全啓発活動に取り組みました。

各社マイカーや自転車通勤者も多く、毎年会社周辺の交差点や横断歩道で交通事故が発生する中、一人ひとりが交通安全意識を高め、「事故に遭わない、起こさない」ことを目的として、活動に参加しました。

具体的には2024年6月、7月、9月に事業所の各通用門、周辺の従業員駐車場や交差点前での立哨による啓発活動や、交通安全体験教育(自動車、自転車シミュレータ、運動能力判断など)を実施しました。また12月には警察署職員の方を講師にお招きして自動車運転、自転車運転に関する交通安全講話を収録し、年度末の無災害週間に合わせてeラーニングで公開しました(全従業員必修)。

受講者には視聴後アンケートで交通安全に関する誓いを回答してもらうことで、交通安全に対する意識付けを図りました。

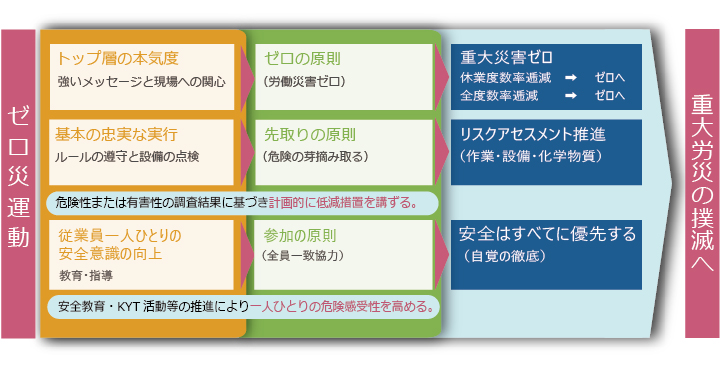

転倒災害防止対策の取り組み

転倒災害は、その7割が骨折を伴うなど、労働災害の中でも特に重症化しやすく休業日数も長期化しやすいと言われています。日本無線グループでは、凍結路面での滑り、階段での踏み外し、段差や台車などの躓きといった転倒災害が発生しています。

こうした実情を踏まえ日本無線(株)では、2024年7月の安全週間に合わせてeラーニングによる「転倒災害防止教育」(全従業員必修)を実施しました。転倒災害の典型的なパターン(滑り、躓き、踏み外し)や整理・整頓・清掃・清潔のいわゆる4Sの徹底、時間に余裕を持つ、歩幅を小さく歩く、足元が見えない状態で作業しない、作業や天候に合わせて適した靴を選ぶ、職場で転倒しやすい場所に表示をするなど、転倒災害防止の対策を学ぶ啓発を行いました。

また長野事業所、川越事業所では階段での転倒災害防止を目的に、階段手摺の保持率90%を目標とした、幹部社員による指導を毎月実施し、翌月開催される安全衛生委員会において建物毎の手摺保持率を報告しています。

交通安全活動と労働基準監督署長表彰受賞

(株)HYSエンジニアリングサービスや(株)五洋電子では、社有車に「DRIVE CHART」を導入しています。AIドライブレコーダーが常に運転を解析して、事故の要因となり得るリスク運転行動を解析・検知しています。交通事故につながる気の緩みや運転の癖を改善し、事故削減を効率的に実現することを目指す仕組みです。具体的には、運転者個人のリスク運転行動(急加速や急ハンドル、わき見など)を検知し、運転者本人にフィードバックすることで運転の癖を直して事故削減につなげています。

(株)HYSエンジニアリングサービスは、通信・映像システムの保守サービスを主業としており、お客様先に向かうための社有車108台を保有しています。全社員のおおよそ3割にあたる約200名が社有車運転登録をして、全車合わせて月12万kmほど走行しています。車の運転には事故の危険がつきものですが、そのリスクを減らすために、「DRIVE CHART」を導入し、リスク運転行動を検知した際には、映像を残すようにしています。管理者にもリアルタイムで連絡が届くため、事故のリスク低減に役立っています。

また、2024年度に開催した安全運転大会では、運転者で小集団をつくり、運転者自らが安全運転に必要な取り組みを考え、その内容を皆で共有しました。

これら取り組みの結果、2024年度、同社は交通事故ゼロ件を達成しました。また、「交通労働災害防止対策は特に顕著であり、他の模範になるものである」と評価され、2024年11月に「安全衛生に係る優良事業場に対する立川労働基準監督署長表彰」を受賞しました。

(株)五洋電子は、2024年春は、「DRIVE CHART」導入企業が合同で実施開催する「DRIVE CHART交通安全運動2024」に参画しました。同社は、全従業員向けeラーニングの実施や、運動期間中におけるリスク運転モニタリング結果の社内公表を行い、安全運転意識の高揚を図りました。

事故削減に取り組む企業を表彰する「DRIVE CHART Award 2024」では、走行距離1,000kmあたりのリスク運転数が少ない企業の上位10社「DRIVE CHART STARS(一般車両部門)」として公表されました。

全国安全衛生優良事業所賞の受賞

タイのNisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd.は、2024年9月、タイ労働省労働保護福祉局主催の労働安全衛生優秀職場コンテストに参加しました。このコンテストは、1986年にタイの全国安全週間の重要なイベントの一環として第1回のコンテストが開催されたものです。

その結果、全国労働安全衛生優秀職場賞を21年連続で受賞しました。経営者から従業員まで一団となって安全第一の意識を高く持ち、数々の安全活動を行っていることなどが評価されました。

危険予知訓練ショートビデオコンテストの開催

タイのNisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd.では、2024年8月、安全週間の活動を実施しました。このイベントでは、全従業員が食堂に掲示された安全宣言シートに署名を行い、安全標識や交通安全に関するゲームで楽しみながら安全に関する意識を高め合いました。

また、各職場で始業時に実施している危険予知訓練(KYT)のショートビデオによる社内コンテストを行いました。応募されたショートビデオ動画では、呼称フレーズや指さし動作に創意工夫が見られたほか、部署の団結を感じられる動画が数多くありました。普段は見ることのない他部署でのKYT活動の様子を知る機会にもなり、危険予知について改めて意識する良い刺激となりました。

安全衛生活動の推進

中国の日清紡精密機器 (上海) 有限公司では、5つの分科会(リスクアセスメント、交通安全、5S、ヒヤリハット、危険予知訓練(KYT))および事務局で構成される安全衛生委員会を設置し、安全衛生活動を実施しています。各分科会での活動のほか、全従業員の安全意識向上のため、全従業員参加の安全大会や5S大会を実施しています。

安全大会では、大会開催後に理解度や安全意識調査を行い、必要に応じて個別フォローを行っています。5S大会では、各職場で実施された、自職場の危険箇所のカイゼン結果などを報告しています。またEHS※ 管理課による、巻き込まれや感電などの危険体感装置を使用した、全従業員を対象とした危険体感教育を実施しています。

このほか、経営層による安全巡視を月1回実施し、やりにくい作業場のカイゼンなど、各職場が自発的に実施したカイゼン事例の報告を受ける機会を設けているほか、従業員が社内の危険個所を発見した際に、誰でもスマートフォンで簡単に報告できるような仕組みをつくっています。2024年度の報告件数は277件となり、全員参加型の安全衛生活動として定着しています。

※ EHS:Environment(環境)・Health(衛生)・Safety(安全)の頭文字を取った言葉。環境および労働安全衛生を指す

化学物質管理の強化

日清紡ケミカル(株)では、各事業所の安全管理者、化学物質管理者が連携し、法令改正への対応の進捗管理、化学物質管理の中で生じる課題解決および情報共有のための月例ミーティングを2024年から実施しています。

2024年度の活動としては、化学物質のリスクアセスメント(以下、CRA)に関する内規を改定し、これまで事業所ごとで分かれていたCRAの実施方法やリスクレベルの考え方を統一しました。また化学物質を取り扱う従業員に対して、厚生労働省のeラーニング教材を用いた化学物質関連教育(危険性・有害性、ピクトグラム、保護具使用順守、ラベル表示など)を実施し、自身の身を守るために必要となる知識を定着させる取り組みを進めました。

化学物質管理教育では、知識の定着状況を確認するため、教育の最後に理解度確認テストを実施しました。理解が不足している箇所については、フォロー教育や次回の教育内容へフィードバックを行い、継続的に化学物質管理に関する従業員のレベル維持向上に努めています。

安全意識向上の啓発

ブラジルのNisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA.では、従業員の安全意識を高めることを目的に、工場安全技師が講習会を実施しています。講習会は年4回実施し、主任層以上の従業員全員参加としています。講習会に参加した主任層は、それぞれの部下へ伝達する役割も担っています。講習会の内容は、その時々の工場の状況に合わせて、安全事務局が毎回検討しています。

2024年度は、前年に通勤途上災害が多く発生したことを鑑み、交通安全についての講習を行いました。その他、人権についての講習や、過去に工場で発生した労働災害の分析結果と注意点の周知展開を行いました。

2025年度は、主任層から「部下との接し方や、指導の仕方を勉強したい」という要望があったことを受け、顧問弁護士を講師に迎えた講習会を企画しています。

また安全意識啓発活動として、毎月の安全目標に沿ったビデオを食堂で上映しています。このビデオは、工場安全技師が毎月、オリジナルで制作しているものです。食事をしながら視聴しても印象が残るよう簡単な絵と大きな文字を使い、シンプルな内容に作り上げています。